このページでは、バルブ製品の取り扱い・据付時のポイントと 注意事項を掲載しています。

弁体半開き(寸開)で出荷されます。

・操作時は目盛を見て下さい。

・操作力が重くなってきたらほぼ全閉です。

・安全装置(ストッパ-など)を装備しています。

- 据付時には流水方向を確認して下さい。

- 鋳出し表示、または流水方向銘板を取り付けてあります。

- 定期点検(簡単な作動点検)を行って下さい。

- 仕切弁ふた部にエアーが溜まっている可能性があります。(構造上エアーが溜まる)

パッキン箱のボルトを緩めエアーを抜く ⇒ 解消します

空気弁内に水が流入すると、案内周囲の小穴より内部に水が入り、浮力によりフロート弁体・遊動弁体が上昇し、空気孔が閉じ水の流出を防ぎます。

管路内の水に含まれている空気が、空気弁内にたまると、水位の低下にともないフロート弁体が降下し、小空気孔は開放され、小量排気が行われます。排気が完了するとフロート弁体は上昇し小空気孔が閉じます。この動作を自動的に繰り返して管路内の空気を排出します。

1. ゴミなどが付着して小空気孔から漏水していたら、分解して洗って下さい。

2.空気弁は垂直に取り付けて下さい。

注)ねじ部またはフランジ面の傾きが2度を超えると、空気弁が正常に機能しないことがあります。 (JWWA B137規格で、傾き2度以下を規定)

3.空気弁に作用する圧力が低く、0.03MPa(0.3kgf/cm2)以下になると、小空気孔及び大空気孔から、漏水することがあるのでご注意下さい。(注文時 0.75MPa)

注)圧力が低く漏水しているときは、低圧用(対策品0.03~0.01MPa)の空気孔弁座を用意していますので、御下命の上「分解手順」に従って取り替えて下さい。

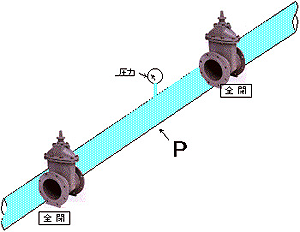

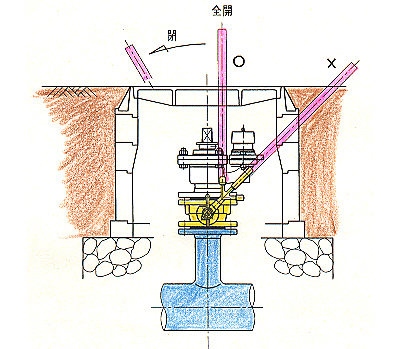

必ず全開で使用して下さい。(全閉の状態の場合、消火栓・空気弁が働きません)

地上から弁位置の判断ができる補修弁もあります。

1.開閉補助機能付き:開閉操作部が狭い場合や深い時などに操作を容易にします。

2.流水方向表示付き:矢印の向きで流水方向を判断します。

地上よりT字開せん器で開閉操作する場合の操作力は、下記をおおよその目安にして下さい。

ソフトシール弁の締め込みトルクは、JWWA B 120(水道用ソフトシール仕切弁)規格で規定されています。

この締め込みトルク値以下で止水できなければならない値ですので、必要以上の操作力は不要です。

また、強度トルクも規定しており、この値以上のトルクで操作するとバルブが損傷することがあるので注意が必要です。(強度トルクは締め込みトルクの3倍と規定)

1.T字開せん器で操作する場合、操作トルクと操作力の関係は下記 図-1のように両手で操作します。

2.操作力は、F1 = τ / 2L となります。

3.T字開せん器のL寸法を300mmとすると、操作力(偶力F1)は下記 表となります。

|

呼び径 |

締め込みトルクτ N・m(kgf・m) |

操作力F1(両手操作) |

|---|

|

50 |

60 (6.0) |

100 (10.0) |

|

75 |

75 (7.5) |

125 (12.5) |

|

100 |

100 (10.0) |

167 (16.7) |

|

125 |

125 (12.5) |

208 (20.8) |

|

150 |

150 (15.0) |

250 (25.0) |

|

200 |

200 (20.0) |

333 (33.3) |

|

250 |

250 (25.0) |

417 (41.7) |

|

300 |

300 (30.0) |

500 (50.0) |

注1 )T字開せん器のL寸法は300mmとして、操作力を算出。

注2 )上記の締め込みトルク(操作力)の3倍以上の負荷を与えると損傷することがあります。特に、呼び径50と75はご注意願います。(人間の一般的な偶力は約200N程度)

注3 )呼び圧力が2種の場合、締め込みトルクと操作力F1は、上記に示す値の70%となります。

据付時には保護カバーを外して下さい。(箱入り製品には保護カバーが付いていません)

・保護カバーを外さないと水が流れません。

・ゴミ進入防止のため取り付けて出荷しています。

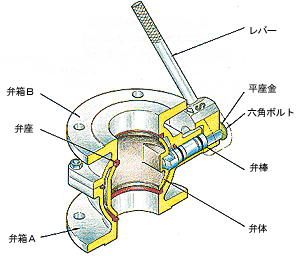

外面粉体塗装の場合、塗装に傷をつけないために平座金を使用し、座金の丸面コーナー部をフランジ側にして下さい。

・ガスケットを均等に圧縮するよう片締めをせず、対称方向で順次行って下さい。

・最終締め付けトルクの目安は次のとおりです。

・据付が完了したら清掃や必要に応じてフランジ部の塗装などを行って下さい。